Путь к духовному пробуждению

Почему ни одна организация не может быть нашей «семьей»

Немного о парадоксах этого мира.

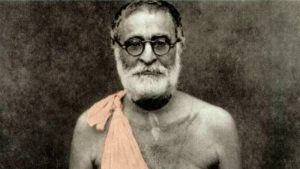

На мой взгляд это изображение довольно точно описывает отношения в этом мире. Простая, но болезненная для многих истина заключается в том, что в целом здесь никто никому не нужен как личность, кроме узкого круга самых близких людей.

А за пределами этого круга один человек нужен другому, как правило, не лично, а лишь потому, что что-то: имеет, умеет или знает. А поскольку многие подсознательно понимают, что это выглядит эксплуатативно, то и возникает описанное на этом рисунке явление. Также именно поэтому существуют такие выражения как «не существует людей, которых невозможно заменить» или «свято место пусто не бывает». Потому что когда главное, что от человека требуется, это его умения, знания или ресурсы, то в случае необходимости можно найти и других людей, у которых будут похожие умения, знания или ресурсы. Тогда как личность у каждого своя и заменить человека как личность так просто не получится.

Часто мы слышим, что «такое-то общество — это наша семья». И хотя в корпоративном мире в это уже давно никто не верит, а таких формулировок стараются избегать, в некоторых организациях продолжают использовать это довольно манипулятивное утверждение. К сожалению большинство (хотя я почти уверен, что таки все, но не люблю категорических обобщений) организаций этого мира действуют именно по такому принципу. И нам может казаться, что человек уникален только потому, что он имеет уникальные умения, знания или ресурсы и мы считаем, что таких людей невозможно заменить. Но на самом деле, опять же, заменить невозможно не то, что человек имеет, умеет или знает, а самого человека как личность.

Ни одна организация (и религиозные организации не являются исключением) в принципе не может быть по-настоящему «семьей», потому что любая организация в своем отношении к своим членам руководствуется прежде всего пользой, которую эти члены несут для нее — это те же самые «имеет, умеет или знает». Конечно, здесь играет роль также и дополнительный фактор: вес и авторитетность любого сообщества прямо пропорциональна количеству его членов — организацию с тремя членами вряд ли кто-то будет воспринимать слишком серьезно, но когда в организации сотни тысяч членов, то ее уже невозможно не замечать. В этом смысле таким организациям люди безусловно очень нужны. Но, опять же, даже в таком случае личность каждого отдельного члена далеко не всегда принимается во внимание, главное, что они где-то есть.

Для меня красноречивым доказательством этого были на первый взгляд очень возвышенные возгласы, которые можно было время от времени услышать и которые имели целью подбодрить других. Но при более глубоком размышлении они вызывали у меня (и, к счастью, не только у меня) определенное беспокойство. Обычно они звучали примерно так: «Каждое воскресенье к нам приходит 50 новых людей!» или «Теперь у нас наконец-то снова появился ответственный за «название служения». Это все, конечно, прекрасно, но почему-то слыша эти радостные утверждения, мы не всегда задумываемся над тем, куда делись 50 старых людей, или куда делся предыдущий ответственный за это служение, или в скольких из этих 50 новых людей мы действительно заинтересованы как в личностях, а не статистических единицах для придания веса организации в глазах других или авторитетности нашего пути в наших собственных глазах. А заинтересованы ли мы в этих личностях вообще или скорее в их количестве, навыках, деньгах, знаниях, связях и т.д.?

Чуть более больно было слышать такие возгласы после начала войны. Да, это прекрасно, что «Несмотря на войну, храмы заполнены!» или «На воскресную программу приходит огромное количество людей!». Да, это прекрасно, что жизнь не остановилась. Но вместе с тем, это демонстрирует наши истинные ценности, когда мы мыслим такими утверждениями — самое важное, чтобы организация жила, чтобы храмы были заполнены, чтобы воскресные программы происходили и чтобы на них приходило как можно больше людей. А уж кто именно эти люди — не так важно. Не так важно, что большинство из людей в храме — новые лица, главное, что храм заполнен!

Это невербально дает понять, что те люди, которые заполняли эти храмы раньше, не так уж и нужны или важны — о них уже никто не вспоминает, а их «святые места» на воскресной программе «не пустуют». Да и может вообще они — «предатели», которые покинули свое служение и круг общения из-за своей обусловленности, страха и «телесной концепции жизни», а не остались героически продолжать приходить на воскресные программы и наполнять храмы, несмотря на войну… Ну а что касается людей, которые никуда не уехали, но даже в мирное время не приходили на программы, то они сами виноваты, что они никому не нужны — значит они не хотят милости, а мы не будем вмешиваться в их выбор и свободу воли… Как говорится «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих». Вот и парадокс.

На мой взгляд, чтобы избежать травматического опыта нужна проактивная профилактика — надо воспринять простую истину: любая организация всегда в той или иной степени безличностная и ты ей нужен ровно до тех пор, пока ты ей можешь быть нужен. Поэтому когда мы считаем, что «такое-то общество — это моя семья», мы обманываем прежде всего самих себя. Потому что семья — это всегда личные отношения. По крайней мере так всегда есть в настоящих, счастливых семьях. Мы можем иметь такие (или похожие) отношения с определенным узким кругом других членов организации, но утверждать, что «моя организация — это моя семья» это в лучшем случае метафора, а в худшем — гипербола, которая даже может быть опасной для настоящей семьи (если она у нас есть).

Потому что никакая наша «преданность» организации ежедневно с утра до вечера никогда не заменит отца или мать нашему ребенку и мужчину или женщину нашей женщине или мужчине. Также в настоящих (счастливых) семьях родители и дети заботятся друг о друге независимо от того, где они находятся. Они не могут длительное время не интересоваться жизнью друг друга. Я не думаю, что кто-то будет спорить относительно того, что когда в семье родители или дети не интересуются жизнью друг друга, то это как раз указывает на то, что такая семья не сложилась и не является счастливой или примером для подражания. Тогда как в институциях это обычно происходит совсем по-другому.

Как правило, отношения в организациях строятся на иерархии, требованиях и приказах сверху. Менеджеру или администратору прежде всего нужно, чтобы определенный пробел был закрыт, чтобы механизм организации работал исправно и в соответствии с его видением. У него нет времени и физической возможности интересоваться личной жизнью подчиненных — мы живем в материальном мире, который ставит ограничения на абсолютно все.

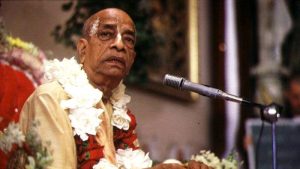

Именно поэтому гуру могут вообще не знать своих учеников (как можно их всех знать, если их у него тысячи?!), а кураторы могут вообще никогда не интересоваться жизнью своих подопечных, особенно если кураторы параллельно также занимаются менеджментом. Да и собственно «куратор-менеджер» — это не совсем удачная комбинация, потому что в любой организации предпочтение всегда отдается коллективному, а не индивидуальному. Поэтому опыт показывает, что из этих двух видов своей деятельности он будет отдавать предпочтение административной составляющей, потому что именно она является основой развития организации. Хотя на словах он может (и будет) утверждать, что заботится исключительно о духовном развитии своего подопечного и будет даже свято верить в это сам.

Но, как показывает тот же опыт, в его понимании духовное развитие как раз и означает послушное участие в деятельности организации и выполнение служения под его руководством и в соответствии с его видением (ну и конечно же не может быть даже и речи о каком-то развитии за пределами организации, а сама даже мысль об этом уже является смертным преступлением и самым низким падением). Также именно на этом базируется концепция «Двух линий последовательности» (когда духовная линия объявляется зависимой от административной), которая хоть и не имеет никакого подтверждения из шастры или традиции, но действительно необходима для развития организации. Вот еще один парадокс. Конечно, взаимодействие этих двух линий — вопрос весьма интересный, но довольно непростой, в который я сейчас совсем не хочу погружаться. Именно оно стало одной из причин распада Гаудия Матха, а также бурных лет расцвета (читай «упадка») системы зональных ачарьев.

Как по мне, все эти непростые вопросы взаимодействия коллективного и индивидуального; организации и ее членов; спасения, которое религиозная организация обеспечивает членам в ответ на их служение, и заботы, которую она им дает (или не дает) в свою очередь; соотношение между духовной и административной линиями и т.д., является определенным парадоксом, который надо принимать целым, не пренебрегая одной из двух составляющих.

Возвращаясь к изображению — оно также довольно точно описывает мой личный опыт за многие годы в ИСККОНе. Львиная доля моих взаимодействий с преданными происходили именно по такому сценарию, а тех, кто был исключением, можно пересчитать по пальцам. Я это понимаю и воспринимаю полностью адекватно. Более того — я искренне благодарен каждому, с кем у меня были какие-либо отношения. Ведь действительно неудобно регулярно интересоваться делами человека, которого ты знаешь поверхностно и с которым тебя не связывает ничего личного или близкого, кроме того, что вы видите друг друга на программах или фестивалях. И это нормально. Но мне было немного странно наблюдать реакцию даже на попытки привлечь внимание к этому феномену — любые упоминания о нем или попытки поднять эту тему, особенно в контексте «Забота о преданных», априори считались оскорблением.

Также было довольно странно наблюдать за тем, как люди внутри будто и осознают, что в жизни им чего-то не хватает (в данном случае простых, настоящих, не формальных отношений, когда у тебя интересуются жизнью и делами не потому, что от тебя что-то нужно, а просто так — искренне и беспричинно), но не могут об этом открыто сказать, потому что культура социума не прощает такие вещи. Как только кто-то попытается это сделать, то рискует тем, что к нему приклеятся ярлыки «неблагодарный», «отклонился», «неискренний», «избегает ответственности, а только требует внимания к себе» и тому подобное.

К сожалению, я видимо также действовал по такому же сценарию по отношению к другим. Поэтому попутно хочу извиниться за это перед всеми, кто из-за меня чувствовал то, что описано на этом изображении. Я, безусловно, виноват в этом, но справедливо также и то, что когда ты являешься частью определенной системы, то трудно действовать вне ее. Поэтому я считаю, что не надо бояться быть честным (прежде всего с самим собой) и время от времени заглядывать себе в сердце и проводить «переоценку всех ценностей». Или хотя бы их инвентаризацию.

На этом пока все. Когда-нибудь еще поделюсь наболевшим или просто накопленными заметками и размышлениями.

Б* прабху